診療案内

目次

心的外傷後ストレス障害(PTSD;Post Traumatic Stress Disorder)/トラウマ・解離の外来

どんな病気?

PTSDとは、様々なトラウマ(心的外傷体験)にさらされたことで生じるストレス症候群です。

私たちは生死にかかわるような出来事を体験するかもしくは目撃することにより強い恐怖を感じるものです。

しかし、通常であれば自己治癒力や周囲からのサポートにより数週間(通常は4週間以内)のうちに記憶が整理されて恐怖が薄れ、その体験が過去のものとして認識されるようになります。

これに対して、PTSDと診断される方は記憶の整理(脳)に異常が生じており、体験を過去のものとして認識できずに大きな傷(トラウマ)として様々な精神的・身体的問題を抱え続けている状態とされます。したがって、PTSDとはこころの問題というより脳(からだ)の問題といえます。

PTSDになりえる出来事

- 災害

- 虐待

- ハラスメント

- 性被害

- DV

- いじめ

- 交通事故

などが挙げられます。

以前は、交通事故や暴力を受けるなど突発的な一度の大きなイベントが誘因とされてきましたが、最近は複雑性PTSDといって虐待などの慢性的なストレスによっても生じるとされており、病気の概念が広がっております。

また、PTSDの発症にはそのきっかけとなる出来事の前後に起こったことや、個人の体質、気質、社会的な要因など様々なものが影響を与えるといわれております。

PTSDが起こるメカニズム

神経画像研究の結果から、恐怖神経回路に関わる扁桃体、前頭前皮質、海馬の領域において機能異常をきたしていることが報告されております。

下の図のようにトラウマ記憶の処理過程が健常者とPTSD患者で異なるといわれております。

PTSDの4つの中核症状と自己組織化障害

再体験(侵入)症状

トラウマ体験に関する記憶が蘇ったり(フラッシュバック)、悪夢として繰り返され、動悸や発汗などの身体生理的反応が生じパニック障害に至ることもあります。

回避症状

トラウマ体験を想起させる出来事や状況を避けるようになります (想起刺激の回避)。結果的に引きこもりのような生活になり日常生活を正常に送れなくなることもあります。

過覚醒症状

ちょっとした刺激にもおびえるような交感神経の緊張状態のことです。過剰な警戒心を抱き、集中困難やイライラ、不眠などの症状も認められ、うつ状態に至ることもあります。

解離症状

トラウマに関連する記憶があいまいになり、思い出せなくなるほか、日常の体験でも記憶の断片化が起きます。ひどくなると人格 が複数生じ多重人格に至ることや幻覚がみえることもあります。

複雑性PTSDでは上記のPTSDの代表的な4つの中核症状に加えて、以下に示す症状が深刻であり、かつ持続することがあります。以下の障害を自己組織化の障害といいます。

1)感情コントロールが困難となる(感情の調節障害) 感情が熱すぎるか冷たすぎるかの両極端にいきやすい。過去の加害者への怒り、過去の自分への怒り、トラウマを引き受けされられたことへの怒りなど怒りの感情が根底にあるといわれております。

2)自己卑下・挫折・無価値感(ネガティブな自己概念) トラウマ的出来事に関する恥辱・罪悪感・失敗の感情を伴うもので、極端に自己肯定感が低く、ささいな失敗でも自己否定につなげてしまいます。

3)対人関係の障害 人間関係を維持すること、および他者との親密さを感じることの難しさがあり、安定した対人関係を維持することが難しくなります。

これらの症状(自己組織化の障害)は、個人的、家族的、社会的、教育的、職業的な領域で深刻な機能不全をもたらし、難治性のうつ病、躁鬱病、パニック症、身体症状症などの精神疾患を併発することになります。

トラウマ記憶はなぜ残り続けるのか?

人生とは過去の経験に基づく記憶に沿ったストーリーと言えます。では、なぜ人間は記憶という能力をもっているのでしょうか。この問いへの解答としては、人間は動物としての防衛本能が備わっているためという解答が挙げられます。記憶は、私たちが自分自身の身体を護る防衛手段として機能するほか、極度な感情が伴うと過剰防衛となり苦しみにつながることもあるということです。

我々人間は、起こった事象に対して固有の記憶を用いてストーリーを紡いで生きています。それが過去への後悔と未来への不安へとつながるのです。

人間は、動物としての防衛本能が備わっていますので、嫌な記憶は消え去りません。再び同じ状況に遭ったときに、その記憶をもとに自分の身体を護る必要があるからです。これらの記憶をベースとしてストーリーが紡がれますが、時に記憶が過剰防衛となって苦しみにつながっていきます。

時折、「幸せな家庭で育ったから、私に限ってはトラウマ(PTSD)などない」とおっしゃる方がみえますが、親を始め周りの大人、友人などが放った冗談や、悪気のないほんの些細な一言でさえ、独りでは生きて行けない小さな子供(時代)にとっては大きなトラウマ(PTSD)になり得ます。

たとえば・・・苦手な場面は無いでしょうか?もしあるのなら、その時感じている感覚・・・それは突き詰めて考えれば全てトラウマ(PTSD)によるフラッシュバックであると言えます。トラウマ(PTSD)は大なり小なり誰もが抱えているものです。

治療

当院では、患者様、医師、心理士のコラボレーション(協働)により治療を行なっていきます。ここで重要な点は、患者様自身も自らを治療者として治療に協力してもらうという点です。またうつ病、気分変調症、パニック症をはじめさまざまな精神疾患の背景にトラウマの存在が隠されていることがあります。トラウマに対し治療介入することで2次的な精神症状の改善も期待されます。

・患者様の役割

治療においては時間的・経済的負担が生じるため、治療上、生活環境に制約がいくつかございます。

1点目は当院までの通院時間です。治療の中で症状不安定になることがあり、症状悪化時にすぐに受診できる体制が必須です。当院の基準ではありますが、自宅から当院まで片道1時間未満の方のみを治療対象としております。

2点目は経済的な問題です。当院では医療保険の助けも借りつつ比較的安価に治療を行っておりますがトラウマ治療では通院が多くなりがちです。治療費の問題で継続困難になることがあります。経済的に困窮されている方についてはまずは行政へのお問い合わせが必要となり、当院では治療対象外となります。

3点目は現在の生活環境です。トラウマの原因となる人(家族や恋人など)と同居するなど常にトラウマに曝露され続けている方への治療は困難です。まずはトラウマの原因となる方と距離をとることが必須となります。

・医師の役割

治療の中で過去を想起する必要があり、激しいトラウマ関連症状(フラシュバック、驚愕反応、過覚醒症状、悪夢を含めた不眠症、うつ症状)がでることがあります。医師の役割としては、激しいトラウマ関連症状を緩和するために薬物治療を行い、治療継続の可否について判断いたします。トラウマの治療介入においては患者さんの安全を第一に優先しております。特に希死念慮が強くなり自殺企図の可能性が高い場合は、治療自体を中断させて頂きます。医師の役割は、客観的な視点で治療全体のマネジメントをすることです。

・心理士の役割

心理士はトラウマの専門的な心理療法を行います。ボディ・コネクト・セラピー(BCT)、ホログラフィートーク(HT)等を用いてトラウマ処理を行って参ります。PTSDの治療は恐怖となったトラウマ体験を想起させる、言わばカサブタを剥がすような行為であることから、患者様にも多くの負担がかかることが予測されます。医師のよる薬物療法と並行しながら、TFT、自律訓練法、HRV呼吸法などの技法なども利用してご自身で心理的負担に対処できるように援助いたします。

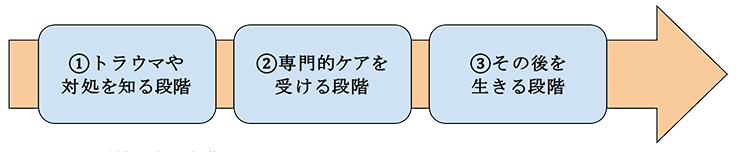

トラウマ治療のカウンセリングの大まかな流れは以下のような3段階があります。

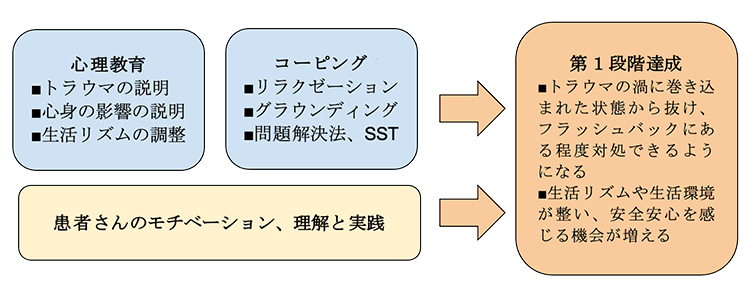

①トラウマや対処を知る段階

トラウマ治療の第1段階は、トラウマの性質を知ることにあります。トラウマ記憶とは普通の記憶とは全く異なる処理をされるものです。そして、この処理の不全さゆえに長期にわたる苦痛をもたらし、心身の不調や社会的な不適応をもたらします。その結果患者さんは「自分は普通ではない」、「自分は人ができることができない」などの自責感や罪悪感を抱くことになりますが、これらはそもそもトラウマの仕業で回復の妨げになります。そのため、現在の苦痛がトラウマの症状であることを頭で理解することがまず重要です。また、自身のフラッシュバックのトリガーや体調の波に作用するものなども整理し、混沌とした生活をある程度秩序づいたものにする必要があります。

第1段階では、対処方法を知り実践できるようになることも重要なことです。フラッシュバックや体調の波に対して、ある程度ご自分で対処できるようになるためのスキルを心理士と一緒に身に付けます。

②専門的ケアを受ける段階

トラウマティックな体験をした後は、自律神経レベルでの大きな変化が起き(ポリヴェーガル理論:後述します)、記憶の処理が滞ります。自律神経の調整や記憶の処理こそがトラウマ治療に必要なことですが、患者さんご自身だけの意思や努力ではコントロールが難しいことが多いです。

そこで、記憶の再処理を促進して自律神経の調整力を育む専門的な治療を行います。治療法はトップダウンのアプローチ、ボトムアップのアプローチと分類されるものですが、当院ではその両方を受けていただくことができ、きちんと治療すれば効果がより高まります。それぞれの治療法についての詳しい説明は当院の心理面接・心理検査のホームページをご覧ください。

③その後を生きる段階

第1段階と第2段階を通し、トラウマを「過去のこと」とすることを目指しますが、人生は続きます。第3段階では、その後の人生でよりよく過ごせることを目標に、環境調整や認知行動療法、ソーシャルスキルトレーニングなどを行います。例えば、社会とつながる際の現実場面での具体的な困りごと(例えば、上司に頼まれた仕事を断る、人に話しかけたり自ら遊びに誘う、恋人を作るなど)に対してひとつずつ対処していきます。

耐性の窓とポリヴェーガル理論

ソマティック(身体志向)な治療技法の基本概念であるポリヴェーガル理論と耐性の窓について詳細をまとめるので参考にして下さい。

「興奮して、頭にカーっと血がのぼり、よく考えられない」「フリーズして思考停止してしまった」「気持ちのアップダウンがあまりに激しい」など自分でコントロールしづらい状態に陥ることがあると思います。その際、どうしてそのような状態になってしまうかを理解する上で、ポリヴェーガル理論はとても役に立ちます。また、そのような状態では、理性的に考えることは難しくなるため、まずは自分の体と心が安心を感じるよう落ち着かせることが大切になります。

ポリヴェーガル理論は、1994年に精神医学博士のスティーブン・ポージェスが提唱した理論です。

ポージェス博士

- 健康な人の心臓は迷走神経(≒副交感神経)が良い感じに働いているぞ。一方、迷走神経(≒副交感神経)が強く働きすぎると、乳幼児突然死など命に関わるようなことも起こるのか

- 迷走神経は健康にとって良い神経なのか、良くない神経なのか、矛盾した神経のようだ。どうやら迷走神経は2種類の働きがあるようだ

- 「体全体を止める」という働きと「安心してリラックスする」というは働きの2つに大別できそうだ

- 迷走神経(≒副交感神経)の働きは生物の進化と関係がありそうだ

- 「体全体を止めるようなブレーキ」の機能を持った迷走神経は爬虫類にも存在するのだな。「背側迷走神経複合体」と呼ぼう

- 「安心してリラックスする役割」の迷走神経は哺乳類以降に発達しているようだ。「腹側迷走神経複合体」と呼ぼう

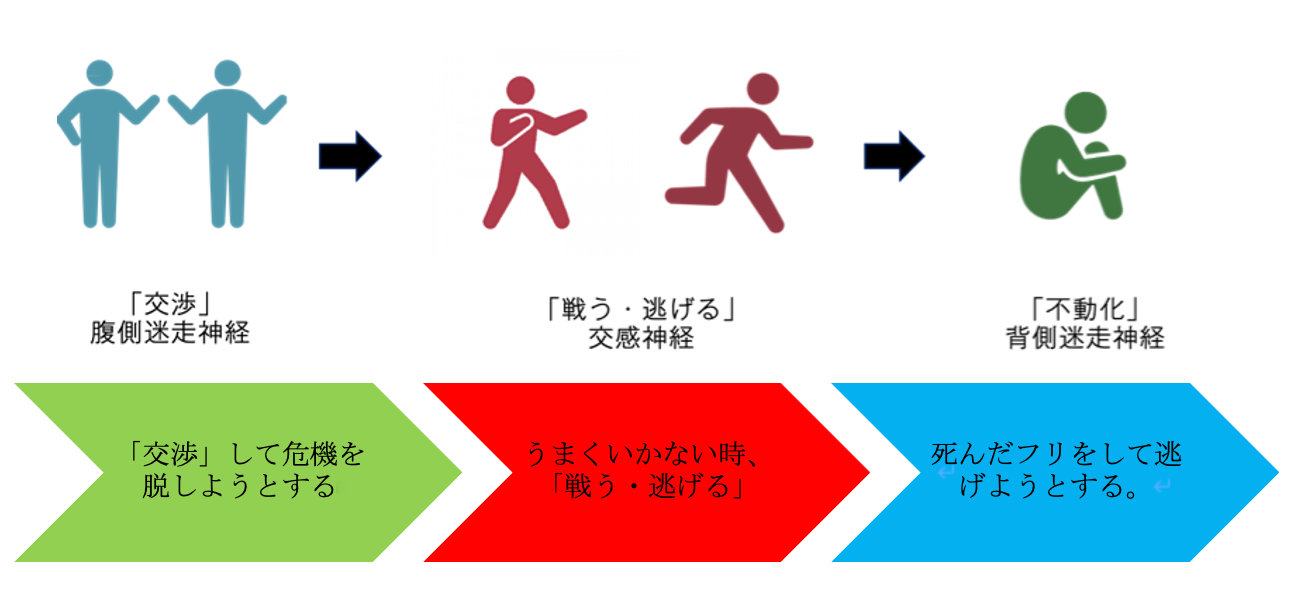

ポージェスが博士は上記のような思索を経て、「生物が危機的状況の時、どの神経経路を使って自己調整・環境適応するのか」を生物の進化に伴う自律神経の発達から説明しました。それまで、生物が危機的状況になった時、交感神経が優位になり「闘争―逃走本能」で敵と闘うか逃げるか、あるいは副交感神経が優位になり「死んだフリ・凍りつき」で攻撃を免れる方法をとっていると考えられていました。しかし、ポージェス博士は、副交感神経を2種類(背側迷走神経複合体・腹側迷走神経複合体)に分け、人などの高等哺乳類は、腹側迷走神経複合体を働かせ、「他者と交渉する」等の方法をとることを明らかにしました。

人などの高等哺乳類の生存戦略

進化の過程で神経がそのような働きをするということを考えると、高等哺乳類である人間も、「闘争・逃走状態になってカーっとしたり、頭が真っ白になってフリーズしてしまうのは体が反応してそうなってしまうのだ。そのような状態を理性でコントロールするのは難しい・・・」という気持ちになれるのではないでしょうか。そのような状態の自分を「こうすべき」「こうしなきゃ!」「できない自分はダメだ…」等いたずらに責めるのではなく、むしろ「自分の体と心が危険・非常に嫌だと感じている。まず危険・非常に嫌なものから離れ、安心感を取り戻さないと!」と、考えることが大切です。

さて、改めて「頭に血がのぼってよく考えられない」「フリーズして思考停止してしまった」「気持ちのアップダウンが激しい」状態を考えてみます。

「頭に血がのぼってよく考えられない」 = 交感神経が優位な状態

「フリーズして思考停止してしまった」= 副交感神経(背側交感神経)が優位な状態

「気持ちのアップダウンが激しい」=交感神経と副交感神経(背側交感神経)が交互に行き来する状態

と言い換えられます。

これらの状態をもう少し詳しく見ていきます。

| 交感神経系 | 背側迷走神経系 | 腹側迷走神経複合体 |

|

|---|---|---|---|

| 神経の 働き |

アクセル ・闘うか、逃げるか ・緊張、興奮、覚醒 ・過剰に活性 →パニック、キレる、躁状態 |

ブレーキ ・不動化 ・休む、蓄える ・休息、消化、鎮静 ・過剰休息 →うつ、引きこもり状態 |

チューニング ・調整・調律 ・関わる、つながる (社会的関与) ・安全を感じた時に活性化 |

| 思考 |

*どうしたらいい? 何が正しい? *ミスしちゃいけない *~すべきだ! といった「正しいー間違い」「普通ー異常」「良いー悪い」というジャッジメント的な考え方が自動的に出てくる。 =戦うことと逃げることに役立つ思考 |

*どうせできない、 もういいや… *放っておいてほしい *終わりにしたい といったストレスとなるものからいったん離れて一人になり、活動レベルを下げて充電の方向に向かうことを目的とした考え方。「ネガティブ思考」と呼ばれ、好きでそう考えていると思われがちですが、背側系が効いているとこのような考えが自動的に出てきてしまう |

*なるようになる *あれもいいし、これもいい (あれかこれか、の二者択一ではない) *まかせてみよう *すごいな、感動する~ *一緒に何かやろうよ *いつもありがとう! *おかげ様~ |

| 感情 |

*心配、不安、恐怖、焦り、動揺、パニックといった落ち着かない感情 *不愉快、不機嫌、怒り、憤慨、恨み、憎悪、憎しみといった戦いたくなる感情 |

憂うつ、悲しみ、あきらめ、途方にくれる、恥、劣等感、罪悪感、無気力、無感動、消えたい・死にたい気持ち・・・体が止まるために必要な感情 | 安心感、安全感、信頼感、穏やか、平和、愛おしい、あたたかい、好奇心、喜び、爽やか、感動的、仲間感、一体感、おまかせ感、誇らしいといったような感情・感覚 |

| 身体 |

*敵や危険物を見つけたり、逃げ場所を見つけるために目は動き、それ以外は目に入らず視野狭窄になる。 *眉間にしわがより、口は食いしばりがち。 *顔は赤く、熱っぽさやほてりを感じることもある *呼吸は早くなり、動悸がする。 *手のひらや足の裏にも汗をかき、戦うために物をつかんだり早く動けるように手足の汗ばんだ状態が準備される。 *戦っている時は食事をしている場合ではなくなるので、胃腸の動きは抑制され、食べる気持ちになりづらい。また排泄している場合ではないので、便意を感じにくくなったり我慢したりするので、便秘になりがち。 |

*体全体が止まる傾向 *倦怠感があり体が重く動きづらい *力が入りにくくなり疲れやすい *外の情報を取り入れる余裕がなくなる、あるいは取り入れたくなくなる *光や音、他人とも接したくなくなる *食事がとりたくなくなる *食べ物の味が感じにくくなり、おいしさを感じられない *においや肌触りなども含めた 五感が鈍くなる |

*脈拍、血圧、呼吸の速さ・深さもちょうど良い *筋肉も力みすぎず、脱力しすぎずちょうど良い *話すスピードや動作の速さもちょうど良い *表情も目元が柔らかく、口角が上がって笑顔に近い *声の高さも、甲高いた高音でもなく威嚇するような太い低音でもなくちょうど良い ➡ 相手に安心感や安全感を与えたりする意味でちょうど良い。人が安心しやすい非言語表現が自然と出ている。 |

上記の「交感神経系(アクセル)」 「背側迷走神経系(ブレーキ)」 「腹側迷走神経(チューニング)」3つの神経状態と、それぞれの神経状態がブレンドした「交感神経系(アクセル)」×「腹側迷走神経(チューニング)」、「背側迷走神経系(ブレーキ)」×「腹側迷走神経(チューニング)」、「交感神経系(アクセル)」×「背側迷走神経系(ブレーキ)」の6つの状態のいずれかに人の神経状態はあるとされています。

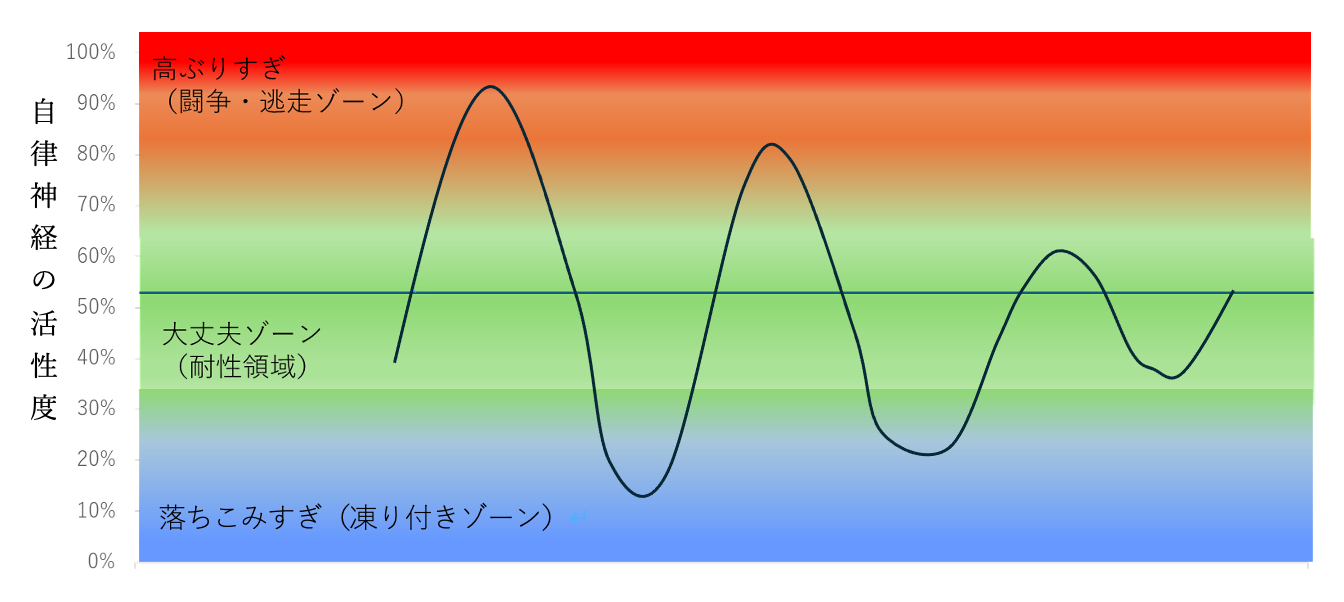

この「腹側迷走神経(チューニング)」が働いている領域を、ダニエル・シーゲル博士は、耐性領域(耐性の窓)と表現しています。耐性領域(耐性の窓)は個人がストレスに対して許容できる範囲のことです。 この領域では、ストレスに対して対処できたり、感情のコントロールを保てたりします。耐性の窓の幅は個人差があり、幅が広い人ほど、ストレス対処や感情のコントロールを保てます。また、トラウマ治療では、神経状態が耐性領域にある状態でトラウマを想起することで、トラウマの処理を進めます。逆に、耐性領域以外での神経状態でトラウマを想起しても、ストレスを感じるだけで処理が進まないとされ、耐性領域を重視しています。

自分の神経状態は、今、上図のどこに位置していますか?

そこに意識を向けることが、自分の調子を整える大切な一歩になります。そして、腹側迷走神経(チューニング)を活性化させることが大切になってきます。自分の調子と整えるツールとして、ぜひ、ポリヴェーガル理論や耐性領域の考え方を活用してみてください。

解離性障害について

どんな病気?

精神科で扱う奇妙な疾患に解離性障害といったものがあります。トラウマ体験のある方で出現することが多いのでここでまとめます。

記憶が一時的になくなってしまう健忘、気付いたら違う場所にいるといった遁走などといった奇妙な現象のことをさします。基本的に症状が出現することが、自分のこころや脳を守るための防衛装置として働いている考えていいと思います。パソコンに例えると、強い負荷がかかったときにシャットダウンして機能が停止しパソコンを故障から守るイメージでいいと思います。

特に虐待を受けたトラウマ体験のある方で合併することが多いのですが、女性で元々自我が弱くぼんやりしやすい人もこの障害を合併している可能性があります。小学生から思春期の女性に多い疾患です。

漫画ドラえもんで「いやなことヒューズ」という道具があるのですが、その漫画の内容がこの解離性障害の症状にまさに一致するので一読するのをお勧めいたします。

症状は?

以下に具体的な症状をまとめていきます。

解離性健忘:最近の出来事の記憶喪失であり、自分の生活に関する記憶の喪失のこと。トラウマ的あるいはストレス性の出来事に関連するといわれます。

解離性遁走:健忘に加えて、家庭や職場を離れて旅をすること。ただしその期間の行動は奇妙ではない。例えば切符を買って東京から大阪に行ってたこ焼きを食べてホテルに泊まるような行動まで可能である。ただし本人にその間の記憶はないのです。

離人感:自分の感覚・経験が自分でないような、よそよそしい、失われているような感覚。情緒の喪失といった体験。

現実感喪失:人々および周囲全体が非現実的で、よそよそしく、人工的で色彩がなく生気がないように感じること。何かベールが被って現実感がないような状態のこと。

体外離脱体験:何らかの原因で自己意識(見ている自己)が自分の身体から離脱して、上から自分の身体や周囲.の事象を見下ろすという現象。ドッペルンガー現象(自己像幻視:自分の姿をみる)というものがありますがそれも体外離脱体験の一種と思われます。

気配過敏:後ろに誰かいると感じる感覚です。実際は自分の魂というか生霊という存在を感じています。

多重人格:おのおの独立した記憶、行動、好みをもった人格が複数存在すること。一つの人格から他の人格への変化は突然起こる。トラウマ体験と関連するといわれております。治療は難渋することが多いですが、自我状態療法といった心理療法が有効な場合があります。

転換性障害(運動・感覚の解離):解離性障害の兄弟のようなものです。急に腕が動かなくなる、けいれんを起こす、声がでなくなる、耳が聞こえなくなる、目が見えなくなるといったもので運動または感覚が通常から解離する状態をさします。辛い状況や不快な葛藤から逃れるため、自分で対応できないので他者に依存するためといった心理的背景があります。

以上、なんとも奇妙な症状で幽霊の世界のような話もありますが、もちろんクリニックでの診療ですので幽霊の世界は扱いません笑。

治療は?

トラウマや外傷に関連しないものであれば自然に軽快することが多いです。

いやなことヒューズの漫画の内容にもありますが、解離の症状は自身のこころや脳を守るための安全装置として働いている面があるのです。解離の症状が頻繁に出現する方は、安全装置を必要以上に使っているかもしれないです。逆に無理やり症状を取り除くと生きづらさが悪化したりうつ状態に陥ったりすることもあるのが難しいところです。

生きていく中で様々なストレスや耐え難い出来事に遭遇したときに、安全装置を使わなくて済めば解離の症状は改善すると思います。人間的に成長し現実に対して強く立ち向かっていけると解離は必要なくなります。もちろん必要あれば他者の力を頼れるのも能力のうちです。

しかし、解離症状が癖のようになっている方も多いのが現実で、改善には時間がかかります。無理やり症状をとるようなことはせず、解離症状は一定程度認めつつ本人の成長をじっくりと待つのが現実的です。北風より太陽的なアプローチが有効と思います。

さらに多重人格の方には自我状態療法やUSPTという心理療法があります。当院ではこのような心理療法は行っておりませんが、こころの中の様々な人格の話を繰り返し聞き続けることで人格の統合を図る心理療法のひとつです。

当院では上記の心理療法のトレーニングを受けた者がまだおりませんので多重人格を主訴としている方の対応は現在は困難です。